第29回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答(問26〜30)

この記事について

第29回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。

過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。

解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。

間違え等を見つけた場合は、お知らせください。

1記事5問ずつアップしていこうと思います。

問26

正解:2

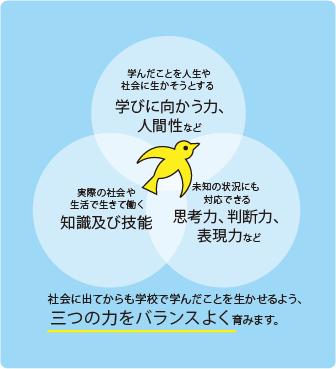

子供たちに必要な力を三つの柱として整理しました。「何のために学ぶのか」という学習の意義を共有しながら,授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していけるよう,すべての教科でこの三つの柱に基づく子供たちの学びを後押しします。

選択肢1:適切

学んだことを人生や社会に活かそうとする「学びに向かう力・人間性」

選択肢2:不適切

学習指導要領で示される育成すべき資質・能力の枠組みには、「社会情緒的能力」という具体的な用語やカテゴリーは明示されていません。資質・能力は主に「学びに向かう力・人間性」「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」の三つの柱で整理されています。

選択肢3:適切

実際の社会や生活で生きて働く「知識及び技能」

選択肢4:適切

未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力」

問27

正解:3

選択肢1:適切

職業レディネス・テストは、生徒の職業に対する興味や自身の仕事への自信度を可視化し、自己理解の促進に寄与します。これにより自分の特性や志向を客観的に把握でき、キャリア形成の土台となります。

選択肢2:適切

テスト結果をもとに多様な職業を意識した個人ワークを行うことは、生徒が広く職業の世界を知り、興味・関心を広げる重要な学びの機会となります。

選択肢3:不適切

職業レディネス・テストの本来の目的は、生徒自身が自己理解を深め、多様な進路選択の視野を持つことを助ける点にあります。教員が生徒の適性に「合わせる」ように誘導・指導するのは、本人の自発的な進路・価値観の形成を制限する可能性があり、教育的に望ましくありません。生徒の興味や価値観を尊重し、多様な選択を支援することが重要です。

選択肢4:適切

グループワークを通じて他者のプロフィールや価値観を知ることで、生徒は多様性と自己の個性の理解を深めることができ、相互理解の促進や自尊感情の向上が期待されます。

問28

正解:2

選択肢1:適切

令和5年度の高等教育機関全体への進学率は84.0%であり、前年度に比べて0.2ポイント上昇し、過去最高を記録しています。

選択肢2:不適切

専門学校の進学率は21.9%で、前年より0.6ポイント低下しており、微減傾向が続いています。

選択肢3:適切

短期大学進学率は平成6年度をピークに減少傾向にあり、現在も低下傾向が続いています。

選択肢4:適切

令和5年度の大学(学部)進学率は57.7%であり、前年度より1.1ポイント増加して過去最高を更新しています。

問29

正解:3

選択肢1:適切

手引きでは、休業開始時に労働者が不安を抱えやすい経済的保障(傷病手当金など)や休業期間の目安などについて人事労務管理スタッフ等が分かりやすく情報提供を行うことが重要とされています。

選択肢2:適切

主治医の診断書は日常生活での回復状況を示すものであり、職場での具体的な業務遂行能力の判断には必ずしも十分でありません。手引きでは、産業医が労働者の同意を得て主治医と連携を取り、業務遂行能力に関する意見を収集し職場復帰判断に役立てることが推奨されています。

選択肢3:不適切

手引きでは、職場復帰の最終決定は主治医、産業医、人事担当者など関係者の意見を踏まえたうえで事業者(使用者)が判断し、労働者本人と十分に話し合いながら進めることが基本とされています。

選択肢4:適切

職場復帰後のフォローアップとして、産業保健スタッフが労働者本人だけでなく、直接指導・管理する上司からも勤務状況や業務遂行の状況を把握し、必要な支援や配慮を行うことは推奨されています。

問30

正解:4

選択肢1:適切

発達障害者の特性や能力は多様であり、適切な職務設計をすることが重要です。個々の強みを活かし、仕事の組み合わせや調整によって働きやすい職務を用意することは合理的配慮の一環として推奨されています。

選択肢2:適切

ジョブコーチは発達障害を含む障害者が職場に適応し長く働けるよう支援する専門職です。企業と障害者双方のニーズに応じて調整や助言を行うため、活用は非常に有効な配慮です。

選択肢3:適切

発達障害者には感覚過敏がある場合が多く、騒音や強い光、匂いなど環境調整が本人の集中や快適な作業環境につながります。こうした感覚面への配慮は合理的配慮の重要なポイントです。

選択肢4:不適切

発達障害者の特性を踏まえると、強い口調や大声での注意は心理的負担となり、かえって混乱やストレスを増大させる恐れがあります。指導は冷静かつ具体的に行い、本人が理解しやすい方法でサポートすることが求められます。否定的な感情を伴う指導は避け、適切な配慮としては穏やかで具体的な指示やフォローアップが重要です。

国家試験 第29回 解説リンク集

この記事が良いと思ったら

↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。