登山して感じたこと【自分と向き合う時間】

Contents

この記事について

令和3年12月29日に初めて本格的な登山をしてきた時に感じたことをまとめています。

登山は自分の人生に向き合うことのできる良い時間となりました。

今、悩みを持っている方など、この記事が解消のヒントになるかもしれません。

自分と登山

まず、40年間で登山という登山をしたことありません。

数年前に、高尾山に登りましたが、今考えてみると登山というよりハイキングよりだった思います。

登山へのイメージは、疲れる、時間拘束が長い、意味がない。

こんなイメージを持っていました。

登る道や山によって変わりますが、登るだけで、3時間くらいかかって、下山も2時間とかかかるって凄い拘束時間だと思いませんか?

しかも疲れるし、頂上行って何をするでもなく、お昼を食べて帰る。って・・・。

えええぇ??

そんなに苦労して登ったのに滞在時間数十分て、何のために登ってるの?

こんな考えで、登山=興味なし だったのです。

なぜ登山する気になったのか

そんな自分がどうして、山に登る気になったのか?

「登山をしたことのない自分から、登山をしたことのある自分になろうと思った」

からです。

他の記事でもちょこちょこと書いていますが、コロナ禍の影響で自分の生活が大きく変わりました。

その変化の1つの筋トレを始めたというのが自分にとっては非常に大きな影響を与えました。

その筋トレから波及するように、色々なことにチャレンジするようになりました。

いつの間にか、

- 人生は短い、学べることにも限界がある。

- 失敗しても、そこから学べる

- 経験しない方が勿体無い

- とりあえず、何でもやってみよう

こんな風に考えるようになっています。

そして、仲の良い友人とクリスマスパーティー中の会話の中の登山の話が出て、そのまま、勢いで「年内に登ろう!」って感じで決まりました。

今考えると、装備も整えてない状態で良く決意したなと思います。

今回登った山

今回登った山は、神奈川県の伊勢原市にある「大山」です。

以下、大山の詳細

大山観光電鉄(株)のホームページからの引用です。

都心から約90分。丹沢大山(たんざわおおやま)国定公園に位置する大山(おおやま)は、神奈川県伊勢原市を表玄関に、標高1252mのピラミッド型の美しい山容を誇ります。大山が別名「雨降山」(あふりやま)と呼ばれるのは、相模湾の水蒸気をたたえた風を受け、雨が降りやすい(また上がりやすい)山容に由来し、別名「あめふりやま(雨降山)」転じて「あふりやま(阿夫利山)」となったためです。

大山観光電鉄株式会社 HPより

相模平野はもとより海上からもランドマークになる大山は、縄文の古代から霊山として、また江戸期には江戸の火消しをはじめ、関東一円の農民、漁民からもそれぞれ水を司る神、航行守護の神として崇敬を集めました。江戸の人口が100万人の頃、山頂への登山が許されたひと夏で20万人が訪れたといわれる隆盛を極めた山です。浮世絵や落語「大山詣(おおやままいり)」にもそのひとコマが活写されています。こうした歴史文化が認められ、2016年に文化庁の「日本遺産」に認定されました。

現代も、大山の湧水を活かした豆腐料理やコンニャク、キャラブキ、地酒などの食文化をはじめ、「大山こま」を代表とする木地師文化、宿坊街や参道にも、江戸や昭和期の風情が息づいており、日本の歴史文化をコンパクトに体験できるエリアです。

高尾山が599mなので約倍の高さです。

登りは

こま参道→男坂→阿夫利神社下社→富士見台→山頂

下山は

山頂→見晴台→二重の滝→阿夫利神社下社→女坂→こま参道

というコースでした。

神社まではケーブルカーが出ているのですが、もちろん乗ってません。

登山で感じたこと

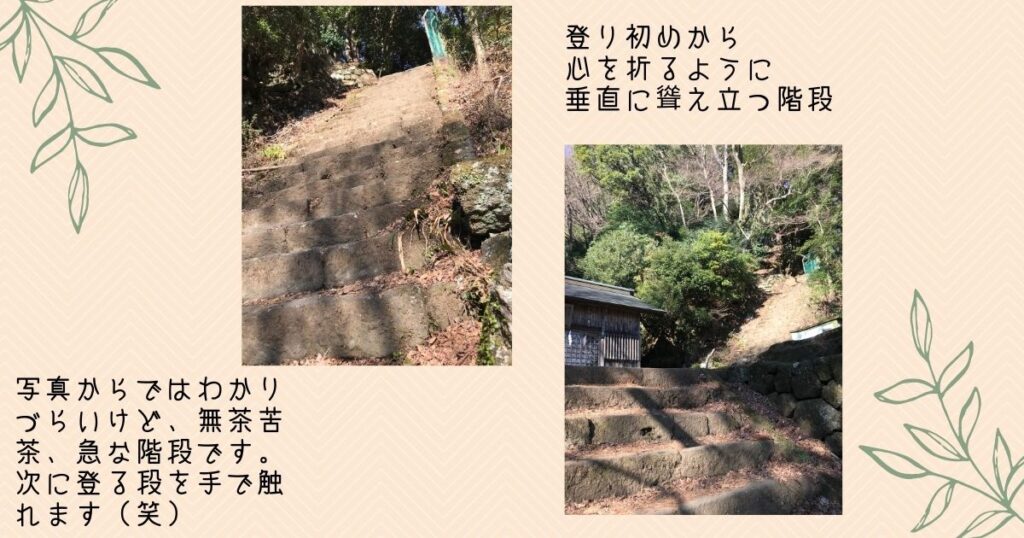

こんな感じで、本当に軽い感じで登山に挑戦したのですが、登り始めて直ぐに立ちはだったのは、「男坂」という急な坂道でした。

真下から見ると垂直じゃん。って位、急です。

いきなり、こんなのが現れるもんだから、心を折られました(笑)

でも、まだ、体力も満タンなので、やってみるか。という感じで登り始めました。

実際は、登山道のほとんどが階段ではなく、土と岩でできた急な坂道を登る感じだったのですが、しばらく登ると当然息が上がってきます。

事前のリサーチで登りに初心者だと3時間くらいかかると知っていたので、こんな感じが3時間も続くのか?

無理じゃん。

登りきれんの?

って考えてしまったのです。

むやみに先を見て絶望する

頂上まで3時間と、今の疲労度を考えて、これは相当辛い。と判断したのでしょう。

無理じゃないか?という考えが頭を支配します。

そうなると足取りは重いです。

絶望ですよね。

でも、ここで考え方を変えました。

「もう、登るって決めたんだから、登るしかない。」

「先のことは考えず、一歩一歩進んでいけば、必ず頂上に着くから、ゴチャゴチャ考えてないで1歩に集中しろ」

そう考えて、先のこと考えず、目の前にある岩場を一歩一歩、集中して登るようにしました。

前を見ないで他人について行くだけだと道を間違える

一歩ずつ進もうと決めてからは、あまり先のことを考えず登ることだけを考えて登っていました。

ほとんど道は一本道なのですが、所々、獣道みたいな登山道では無い道も出てきます。

自分は前をみず、前に歩いている人の後を追うように、自分の足元だけ見て歩みを進めていました。

そうすると、前の人が急にUターンしてきます。

どうやら、道を間違えていたみたいです。

自分もその人がUターンして初めて登山道ではない道に入り込んでいたことに気づきました。

たまに、進む道を確認しなきゃダメなんだな。と感じました。

登山と人生はどこか似ている

登っているとある考えが頭に浮かびました。

なんか、人生と登山って似ているな。と。

- まだやってもいないことに、勝手に先読みして諦めてしまう

- 人の後ろに盲目に追従して行くだけでは、いつの間にか道を誤ってしまう

こんなところ、人生と似てますよね。

今回の登山で学んだこと

- ゴールを決めたら1歩ずつ、着実に歩みを進めればいい。

- 道さえ正しけえれば時間はかかったとしても、いずれゴールに辿り着く。

- 但し、時々、自分の進んでいる道が正しいのか確認することは必要。

- 盲目に人の行動を真似することには危険が潜んでいる。

まとめ

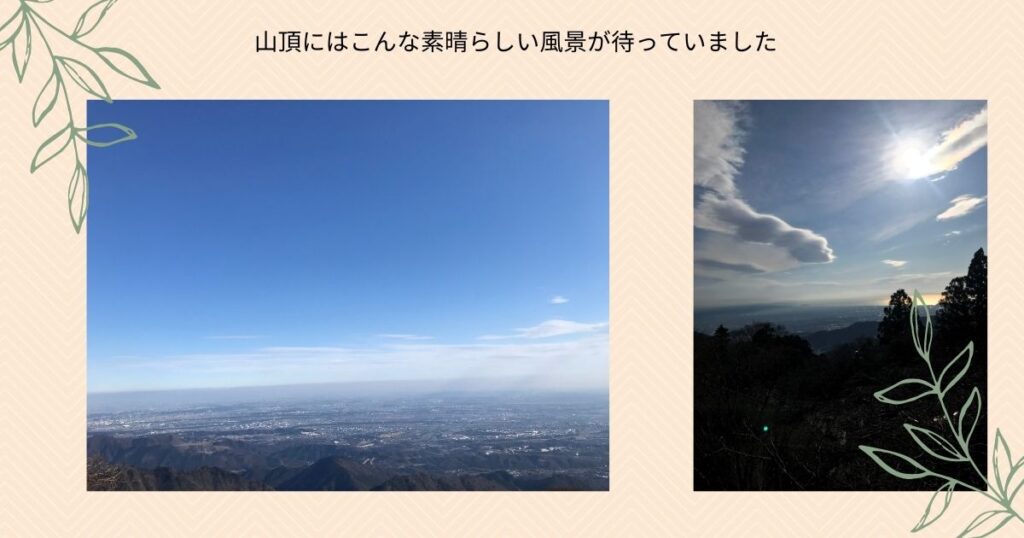

結果的に、3時間かかると言われていた登りを、なんと1時間20分で登り切ってしまいました。

トレーニングのつもりで限界に挑戦しようと思ってハイペースで登っていたら、あっという間に頂上についてしまいました。

でも、体への負荷は相当で、登りで下半身の筋力のほとんどを使い切ってしまっていたみたいです。

小刻みに下半身が痙攣してました(笑)

今回、登山で思いもよらない収穫がありました。

困難な時に自分と向き合うということです。

自分に言い聞かせて、自分をコントロールする感覚に少し触れることができた気がしました。

考え方1つでこうも変わるんだと。

まだまだ、練習は必要だと思いますが、良い経験ができました。

今後も年に1回くらいは登山をして、自分と向き合う時間を作りたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それでは、また、次の記事で。