第26回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答解説(問11〜15)

この記事について

第26回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。

過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。

解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。

間違え等を見つけた場合は、お知らせください。

1記事5問ずつアップしています。

問:11

正解:4

選択肢1:不適切

アイビイは「マイクロカウンセリング」の提唱者として知られていますが、ゲシュタルト療法とは関係ありません。ゲシュタルト療法はフリッツ・パールズ(Fritz Perls)によって提唱されました。

選択肢2:不適切

マイクロカウンセリングはアレン・アイビイ(Allen E. Ivey)が提唱した技法であり、カーカフはヘルピングを提唱した人物です。

選択肢3:不適切

フリッツ・パールズはゲシュタルト療法の創始者であり、「ヘルピング技法」とは関係ありません。「ヘルピング技法」はカーカフ(Carkhuff, R. R.)が提唱したものです。

選択肢4:適切

アーロン・ベック(Aaron T. Beck)は認知療法(Cognitive Therapy)の創始者であり、この理論は彼の研究に基づいて発展しました。

問:12

正解:1

選択肢1:適切

フロイトは「心理性的発達理論」において、リビドー(性的エネルギー)が身体の特定部位に焦点化される5つの段階(口唇期・肛門期・男根期/エディプス期・潜伏期・性器期)を提唱しました。各段階では、発達課題の未解決が成人後の性格形成に影響するとされています。

選択肢2:不適切

メラニー・クライン(Klein, M.)の対象関係論に基づく概念であり、フロイトの理論ではありません。

選択肢3:不適切

ドナルド・ウィニコット(Winnicott, D. W.)の「ほど良い母親(good enough mother)」や「移行現象」に関する理論であり、フロイトの領域外です。

選択肢4:不適切

ウィルフレッド・ビオン(Bion, W. R.)がクラインの投影同一視を発展させた概念。

投影同一視(Projective Identification)は、精神分析理論における防衛機制の一つで、メラニー・クラインによって提唱された概念です。このプロセスは、自分が受け入れがたい感情や特性を他者に「投影」し、その結果、相手がその感情や特性を実際に持っているかのように振る舞うという心理的作用を指します

問:13

正解:4

選択肢1:不適切

変化の時代にあっては、労働者一人ひとりが新たな付加価値を生み出す「主体」であり、企業・労働者双方の持続的成長に向けて、企業主導型の職業訓練の強化を図るとともに、労働者の自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直しを促進することが重要となる。

選択肢2:不適切

日本企業の人的投資の状況をみると、OJTを除くOFF-JTや自己啓発支援の費用は、 2010-2014年において対GDP比で0.1%となっており、米国(2.08%)やフラ ンス(1.78%)など諸外国に比べて低水準にとどまっており、また、近年低下傾向にある。

選択肢3:不適切

企業が目指すビジョン・経営戦略の浸透を図り、個々の労働者の学び・学び直しの方向性・目標の「擦り合わせ」と伴走的支援を的確に行うためには、その間に立つ管理職等の現場のリーダーの役割は極めて重要となる。

選択肢4:適切

労働者が自律的・主体的な学び・学び直しを継続的に行うための協働した取組には、時間と労力はかかるが、これにより学びの気運や企業文化・企業風土 が醸成・形成されれば、その後の変化に対しても、学びが、自走的に進むことが期待される。

これは、労働者のエンゲージメントや職場満足度の維持 向上、企業の持続的成長にもつながる。

問:14

正解:2

選択肢1:不適切

令和3年度中にキャリアコンサルティングを受けたものは、「労働者全体」では、10.5%であり、「正社員」では13.5%、「正社員以外」では5.1%であった。

※令和5年度中にキャリアコンサルティングを受けた労働者の割合は、労働者全体で10.8%です。これを正社員と正社員以外で分けると、正社員は13.8%、正社員以外は5.4%となって傾向は現在も変わらない。

選択肢2:適切

キャリアに関する相談をする主な組織・機関については、「企業内の人事部以外の組織またはキャリアに関する専門家(キャリアコンサルタント)」(正社員6.9%、正社員以外9.9%)、「企業外の機関等(再就職支援会社、キャリアコンサルティングサービス機関等)」(正社員6.6%、正社員以外8.1%)

「職場の上司・管理者」を挙げる者の割合が、正社員(76.8%)、正社員以外(65.6%)ともに最も高くなっている。

選択肢3:不適切

キャリアに関する相談が役立ったことの内訳は、「仕事に対する意識が高まった」を挙げる者の割合が、正社員(51.1%)、正社員以外(48.5%)ともに最も高くなっている。

また、「上司・部下との意思疎通が円滑になった」(正社員32.3%、正社員以外 15.3%)などは正社員が高く、「現在の会社で働き続ける意欲が湧いた」(正社員21.0%、 正社員以外30.1%)などは正社員以外が高くなっている。

※令和6年度調査も同様の結果となっている

「キャリアに関する相談が役立ったことの内訳は、「仕事に対する意識が高まった」を挙げる者の割合が、正社員(50.2%)、正社員以外(45.8%)ともに最も高くなっている。また、「自分の目指すべきキャリアが明確になった」(正社員 36.1%、正社員以外 24.7%)などは正社員が高く、 「現在の会社で働き続ける意欲が湧いた」(正社員 18.5%、正社員以外 29.7%)などは正社員以外が高くなっている。」

選択肢4:不適切

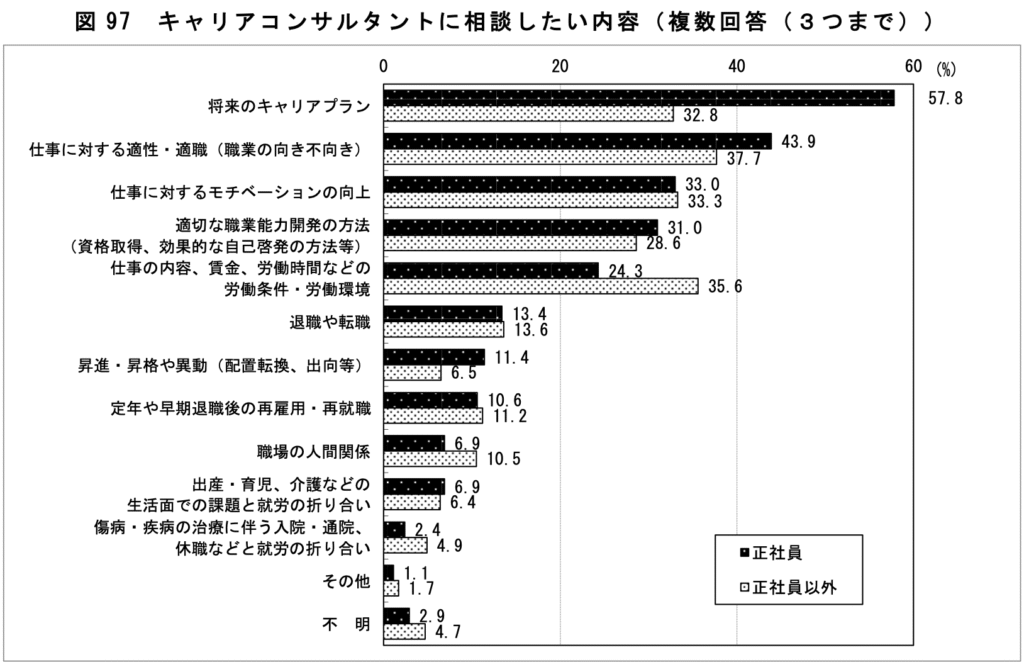

キャリアコンサルタントに相談したい内容は、

正社員では、

「将来のキャリアプラン」(58.9%)が最も多く、

次いで

「仕事に対する適性・適職(職業の向き不向き)」(42.8%)

「適切な職業能力開発の方法(資格取得、効果的な自己啓発の方法等)」(35.9%)

「仕事に対するモチベーションの向上」(35.3%)

と続いている。

正社員以外では、

「適切な職業能力開発の方法(資格取得、効果的な自己啓発の方法等)」( 37.5%)が最も多かった。

また、「仕事の内容、賃金、労働時間などの労働条件・労働環境」(34.9%)では、正社員(22.9%)を12.0ポイント上回っている。

※令和6年度の状況

正社員以外で変更が見られたので、要注意。

キャリアコンサルタントに相談したい内容は、

正社員では、「将来のキャリアプラン」(57.8%)が最も多く、次いで、「仕事に対する適性・適職(職業の向き不向き)」(43.9%)、「仕事に対するモチベーションの向上」(33.0%)、「適切な職業能力開発の方法(資格取得、効果的な自己啓発の方法等)」(31.0%)と続いている。

正社員以外では、「仕事に対する適性・適職(職業の向き不向き) 」(37.7%)が最も多かった。また、「仕事の内容、賃金、労働時間などの労働条件・労働環境」(35.6%)では、正社員(24.3%)を 11.3 ポイント上回っている。

問:15

正解:4

選択肢1:不適切

教育訓練給付制度は「厚生労働大臣が指定する講座」が対象であり、文部科学大臣ではありません

選択肢2:不適切

正規・非正規の区分で種類が分かれているわけではなく、雇用保険の被保険者であれば正規・非正規を問わず対象となります。

選択肢3:不適切

離職者も一定の条件を満たせば対象となります。

離職者が教育訓練給付金の対象となる「一定の条件」は、主に以下の通りです。

- 雇用保険の被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であること(妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで延長申請をした場合は最大20年まで延長可能)。

- 雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が通算して3年以上あること(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年以上)。

- 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、前回の受給日から今回の受講開始日までに3年以上経過していること。

選択肢4:適切

ハローワークで「支給要件照会」を行うことで、受講開始(予定)日現在の受給資格の有無を事前に確認できます。

国家試験 第26回 問1〜50解説リンク集

この記事が良いと思ったら

↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。